タンブル乾燥とは?洗濯表示マークの意味やできない場合の乾かし方を解説

衣類などの洗濯表示には洗い方だけではなく、漂白剤の使用の有無や乾燥方法など、さまざまな記載があります。

洗濯表示を見たとき、タンブル乾燥という文字を見て、どのような乾燥方法なのだろうと疑問に思ったことはありませんか?

今回は、タンブル乾燥の意味やタンブル乾燥ができるか見分ける方法、できない衣類の効率的な乾かし方などをくわしく解説します。

<目次>

1.タンブル乾燥とは?

タンブル乾燥とは、槽内を回転させながら温風を当てることで、水分を蒸発し乾燥する方法のことをいいます。タンブラー乾燥と呼ばれることもあります。

ムラなく熱を与えることができるため、素早く乾かせるのが特徴です。

コインランドリーの乾燥機やドラム式洗濯機についている乾燥機能がタンブル乾燥にあたります。

高温にさらされるため、デリケートな衣類は縮んだり、型崩れを起こしたり、摩擦により衣類にダメージが生じるため、使用するときには注意が必要です。

2.タンブル乾燥ができる衣類の見分け方

タンブル乾燥はすべての衣類に使用できるわけではありません。

使用する前にタンブル乾燥が可能な衣類か確認しましょう。

衣類についている洗濯表示を確認する

タンブル乾燥については、衣類の洗濯表示に記載があります。

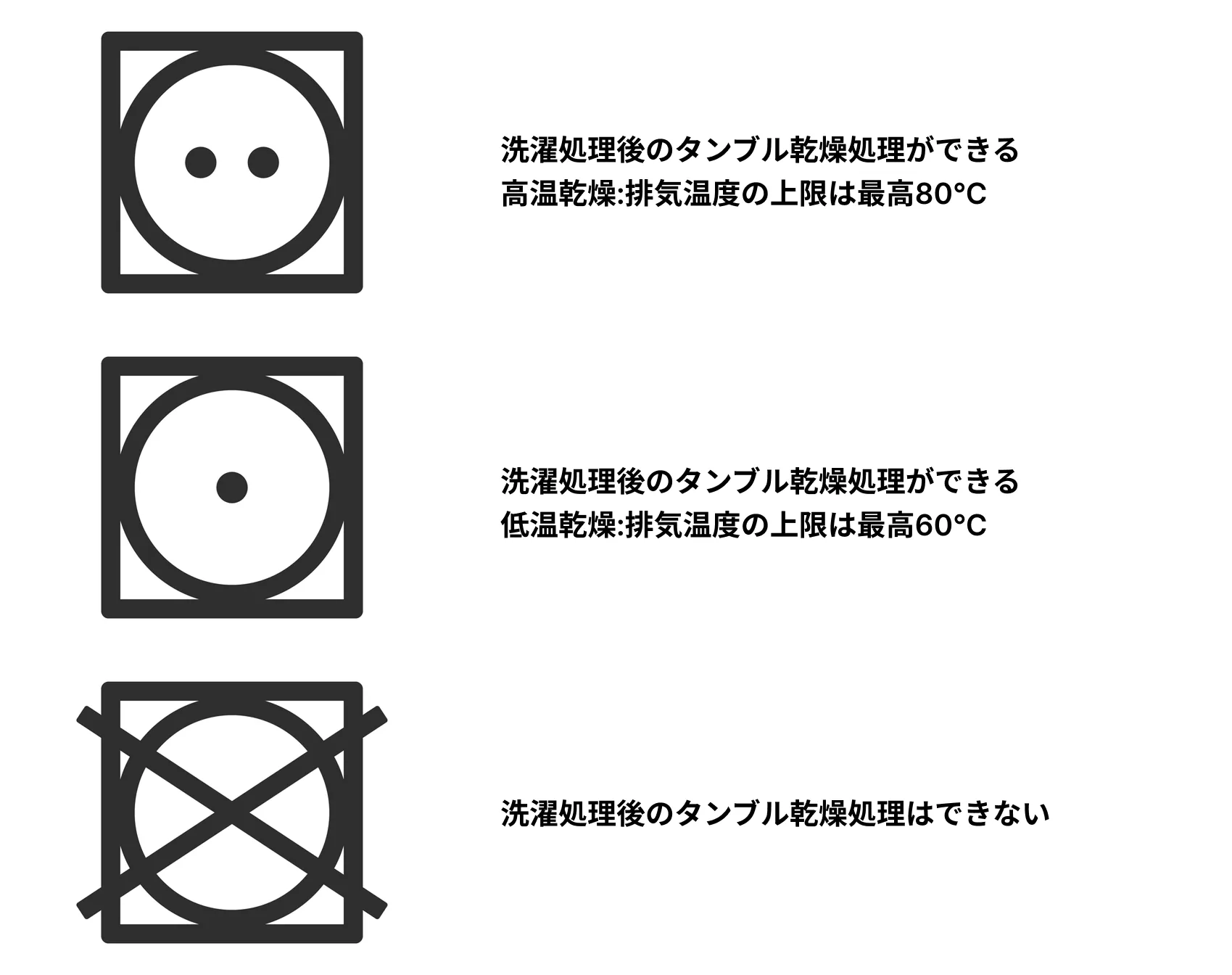

正方形の中に円が描かれている記号がタンブル乾燥です。

円の中の「・」の数が排気温度を表しています。

点が2つあるときは、高温乾燥可能。80℃までの排気温度であればタンブル乾燥ができます。

点が1つのものは、低温であれば乾燥ができ、排気温度の上限は60℃です。

「×」の印があるときは、タンブル乾燥は禁止です。

洗濯表示に記号がない場合は「タンブラー乾燥はお避けください」や「Don’t Tumble Dry」と取り扱いの注意事項に表記されることもあります。

衣類の素材で判断する

洗濯表示やタグに乾燥に関して記載がない衣類の場合は、素材から判断する方法があります。

デリケートな素材や熱で縮みやすいものはタンブル乾燥を避けてください。

向いていない素材

・デリケートな素材(ウール、シルク、、カシミア、綿、麻など)

・下着やストッキング類(ポリウレタン製、ゴム製)

・ビーズやスパンコール、プリント刺繍など装飾のある衣類

・合皮、本革で作られた衣類

3.タンブル乾燥ができない衣類を干す方法

タンブル乾燥ができない衣類は、基本的には自然乾燥が適しています。

また、浴室乾燥機能などを活用するのもおすすめです。

タンブル乾燥ができない衣類の干し方を見ていきましょう。

自然乾燥が最も基本的な干し方

タンブル乾燥ができない衣類は、自然乾燥が一般的です。

乾くまでの時間はかかりますが、温風が当たったり、摩擦が発生したりすることがなく、衣類に最も負担がかからない乾燥方法といえるでしょう。

自然乾燥には、天日干しと陰干しがありますが、天日干しをすると直射日光で色あせなどのトラブルが起こる恐れがあるため、風通しの良い場所での陰干しがおすすめです。

洗濯表示に天日干しや陰干しの記載がされている場合は、そちらに従うといいでしょう。

外干しをする際は、晴れている日中に干すと効率的に乾かせます。

部屋干しをするときは、サーキュレーターや扇風機を活用し、風の流れを作ると乾きやすくなります。

浴室乾燥機能を使用する

自宅に浴室乾燥機がついている場合は、浴室に干すのもおすすめです。

衣類に優しく、部屋干しや陰干しよりも乾きやすいのがうれしいポイント。

電気代はかかりますが、早く乾かすことで嫌なニオイの発生を抑える効果も期待できます。

クリーニング店で使われる静止乾燥を自宅で行う

静止乾燥は、衣類をハンガーに吊るして機械に入れ、回転させずに温風で乾かす方法で、クリーニング店で採用されています。

タンブル乾燥とくらべると乾くスピードは劣りますが、回転させずに温風を送るため、摩擦が少なく衣類に優しい乾燥方法です。

実はクリーニング店で行っている静止乾燥は、布団乾燥機があれば自宅でも行えます。

布団乾燥機に対応した衣類乾燥袋を衣類にかぶせ、布団乾燥機の風を下から送って乾かすだけ。自宅に布団乾燥機がある方は試してみる価値ありです。

4.タンブル乾燥ができない衣類を乾かすときはアーチ干しがオススメ

衣類を干すときは、アーチ型に干すと効率よく乾かせます。

衣類同士の間隔を10〜15cm程度空け、外側に長さのある衣類を、中央に向かって短い衣類を吊るします。

アーチ干しが早く乾く理由は、空気の循環が良くなるからです。

長めの衣類に風が当たりやすく、アーチの下部に大きな空間ができて風通しが良くなり、効率的に乾きます。

5.まとめ

タンブル乾燥は、回転させながら温風を当てて洗濯物を素早く乾かせる便利な機能ですが、高温になるため使用できない衣類もあります。

コインランドリーや自宅の洗濯機で使用するときは、必ず洗濯表示を確認しましょう。

タンブル乾燥ができないときは、自然乾燥が一般的ですが、風を送ったり、干し方に気をつけたり、少しの工夫で乾燥時間の短縮は可能です。

タンブル乾燥ができない衣類を早く乾かしたいというときは、浴室乾燥機能や静止乾燥なども活用してみてください。

この記事でご紹介した内容は、家電製品に関連する一般的な情報をまとめたものであり、全てのメーカー、全ての製品に該当する内容ではございません。また、各メーカーや製品によって定められた取扱方法やメンテナンス方法と異なる対応をした場合は、安全性や品質保証を損なう可能性もございます。詳細はメーカーのサポートセンターにご相談していただくことを推奨いたします。

洗剤を“泡化”し投入する「泡フルウォッシュ」でガンコな汚れをキレイに!4つの液剤に対応した「カスタムタンク」、出し入れしやすい「ワイドオープン投入口」など使いやすさを考えたVPシリーズです。

AQUAのドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズが、機能をパワーアップ&さらに奥行きコンパクトに進化。大容量12kgモデルはオゾンと温風ミストで衣類をリフレッシュする「オゾンエアウォッシュ」を搭載。