加齢臭が気になりだした方へ!ニオイをしっかり落とす洗濯方法を解説

年齢を重ねるとだんだん気になり始める加齢臭。一般的には40代くらいから気になる方が多いようです。

体臭のため普段は気づきにくいですが、外出から帰ってきたときなどに、部屋のニオイで気づくこともあります。

加齢臭の原因はノネナールという水に溶けにくい物質で、頭皮や上半身にたまりやすく、肌着やシャツなどにつきやすいです。

寝具にも染みつき、普通の洗濯では皮脂汚れや酸化した脂肪酸を落とすのが難しく、頭を悩ませている方も多いでしょう。

そこで今回は、加齢臭がする衣類の洗濯方法や日頃から気をつけたい加齢臭対策などをくわしく解説します。

<目次>

1.加齢臭が気になる衣服はすぐに洗う

加齢臭がついてしまった服などは、放置し時間が経てば経つほどニオイが強くなります。

なるべく早く洗濯を行い、皮脂汚れを落としましょう。あまり汗をかかない季節でも、皮脂汚れはつきます。

2.加齢臭のする服を洗う前に洗濯表示の確認をする

加齢臭のする衣類を洗濯する際は、必ず洗濯表示を確認してください。

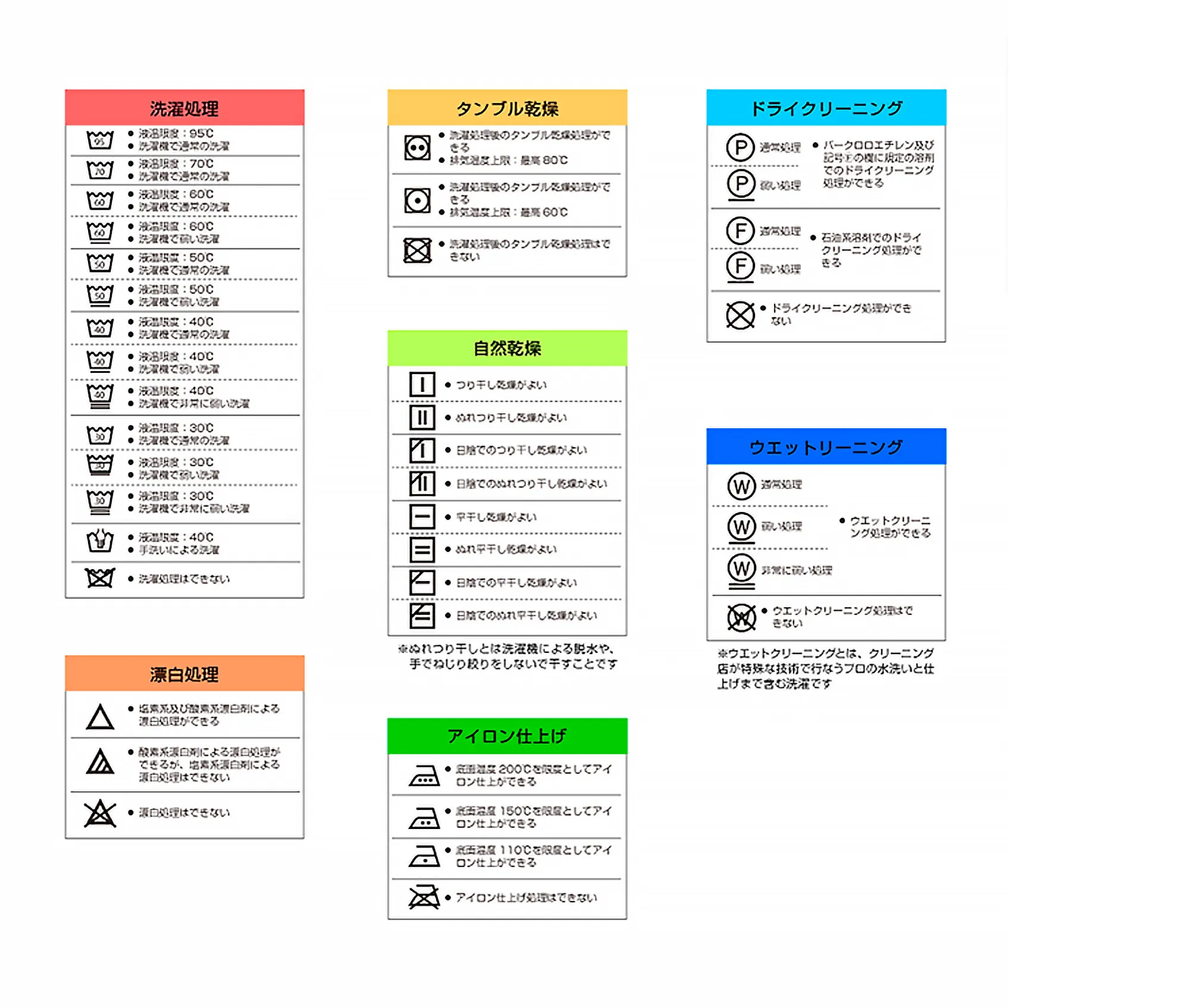

洗濯表示の見方は、桶に水が入っている図柄は、水洗いができる素材です。数字は液温を表しています。

桶に水と手が描かれているものは、手洗いが可能。桶に「×」がついているものは水洗い不可のため、家庭での洗濯は禁止です。

その他、洗濯表示には漂白剤の使用や乾燥方法などについても書かれているため、よくチェックしてください。

加齢臭のするものを洗濯する際は、水よりも40~50℃のお湯が効果的ですが、生地を傷めてしまう恐れがあるため、使用する前に必ず確認しましょう。

洗濯表示については、下記記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

新しい洗濯表示の意味とは?記号の見方やポイントを解説

3.加齢臭を落とす洗濯方法

加齢臭を落とすには、洗濯する前の処理がとても大切です。

つけ置きなどが必要なため、少し時間はかかりますが、ニオイが気になると、職場では仕事に集中できず、家族や友人知人とは食事や会話を楽しめません。

大切な人たちと気持ちよく過ごすためにも、早速実践してみましょう。

40℃〜50℃のお湯に弱アルカリ性の洗剤を溶かし入れる

洗面器やバケツなどに少し熱めの40~50℃のお湯をため、弱アルカリ性の洗剤を入れてよく混ぜましょう。

弱アルカリ性洗剤は洗浄力が高く、弱酸性である皮脂汚れをしっかりと落としてくれます

ニオイが強い部分には酸素系漂白剤を直接つける

酸素系漂白剤は皮脂汚れや黄ばみなどを落とす効果が期待できます。

ニオイが気になる部分には、あらかじめ酸素系漂白剤を直接つけておきましょう。

30分〜1時間ほどつけ置きする

洗濯液に衣類を30分~1時間ほどつけ置きします。

つけ置きは長ければ長いほど効果があるわけではなく、放置しすぎると生地を傷める恐れもあるため、長時間放置するのはNGです。

洗濯液ごと洗濯機に入れて普段通り洗濯する

つけ置きが終わったら洗濯液も一緒に洗濯機へ入れて、いつも通り洗濯をします。

他の洗濯物と一緒に洗っても問題はありません。

4.洗った衣服は風通しのよい日陰に干す

洗濯が終わったら、すぐに取り出し、風通しの良い日陰に干しましょう。

脱水後にすぐに干すと、シワや型崩れを防止できます。放置すると菌が繁殖し、生乾き臭の原因にもなるため注意しましょう。

5.洗濯以外にできる加齢臭対策

洗濯方法を覚えておくことも大切ですが、日頃からニオイを発生させないように対策することで衣類にもニオイが移らなくなります。

ここからは、毎日の生活の中でできる加齢臭対策をご紹介します。

入浴時は肌を優しく洗う

加齢臭を防止したいからといって、ゴシゴシと洗っていませんか?

ニオイが気になるときは、しっかりと石けんを泡立て、優しく洗うのがポイントです。

こすりすぎると乾燥してしまい、皮脂の分泌が活発になりやすいため、気をつけましょう。

紫外線を予防する

日光により皮脂が酸化すると、ニオイが強くなります。

加齢臭のニオイの元であるノネナールは、パルミトレイン酸と過酸化脂質から発生します。

過酸化脂質は紫外線で増えるため、UVカットの服や日傘を使用したり、日焼け止めを塗ったりして予防を心がけましょう。

運動をして日常的に汗をかく

運動不足になると汗腺機能が低下することで、アポクリン腺からニオイが強い汗が出る恐れがあります。

日頃から汗をかく習慣があれば、汗腺機能が高まり、良い汗をかくことができ、老廃物の排出や新陳代謝の促進にも効果が期待できます。

脂質を摂りすぎないようにする

脂質の多い肉類やスナック菓子は、皮脂の分泌量を増やし、ノネナールが発生しやすくなります。

抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンE、ポリフェノールなどを豊富に含むものを積極的に摂取しましょう。

香りのついていない無香料の消臭スプレーを使う

消臭スプレーは無香料がおすすめです。

加齢臭と消臭スプレーの香りが混ざると、さらにきついニオイになってしまう可能性があります。

香り付きの柔軟剤を大量に入れるのも控えた方がいいでしょう。

加齢臭を他の香りで隠そうとするのはよくありません。ニオイの原因をなくすことを意識しましょう。

6.まとめ

加齢臭がついてしまった洗濯物は、放置せずになるべく早く洗うことが大切です。

定期的につけ置きをする習慣をつけるといいでしょう。

また、日頃から身体の洗い方に気をつけたり、紫外線を予防したり、積極的に運動し汗をかくことも加齢臭の防止につながります。

加齢臭は男女問わず、年齢を重ねると起こりやすいため、気になったときは早めに対策をしましょう。

この記事でご紹介した内容は、家電製品に関連する一般的な情報をまとめたものであり、全てのメーカー、全ての製品に該当する内容ではございません。また、各メーカーや製品によって定められた取扱方法やメンテナンス方法と異なる対応をした場合は、安全性や品質保証を損なう可能性もございます。詳細はメーカーのサポートセンターにご相談していただくことを推奨いたします。

洗剤を“泡化”し投入する「泡フルウォッシュ」でガンコな汚れをキレイに!4つの液剤に対応した「カスタムタンク」、出し入れしやすい「ワイドオープン投入口」など使いやすさを考えたVPシリーズです。

AQUAのドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズが、機能をパワーアップ&さらに奥行きコンパクトに進化。大容量12kgモデルはオゾンと温風ミストで衣類をリフレッシュする「オゾンエアウォッシュ」を搭載。