靴下を長持ちさせるには?型崩れや色移りがしにくい洗濯方法から干し方を解説

靴下は消耗品だから仕方がないと、お気に入りの靴下を泣く泣く捨てた経験のある方も多いのではないでしょうか。

汚れが落ちにくく、すぐに劣化してしまうというイメージがある靴下ですが、型崩れや色落ちなどのトラブルは、少しの工夫で防げます。

そこで今回は、お気に入りの靴下を長く愛用する洗濯方法をくわしく解説します。

<目次>

1. 洗濯前に確認すること

洗濯表示を確認する

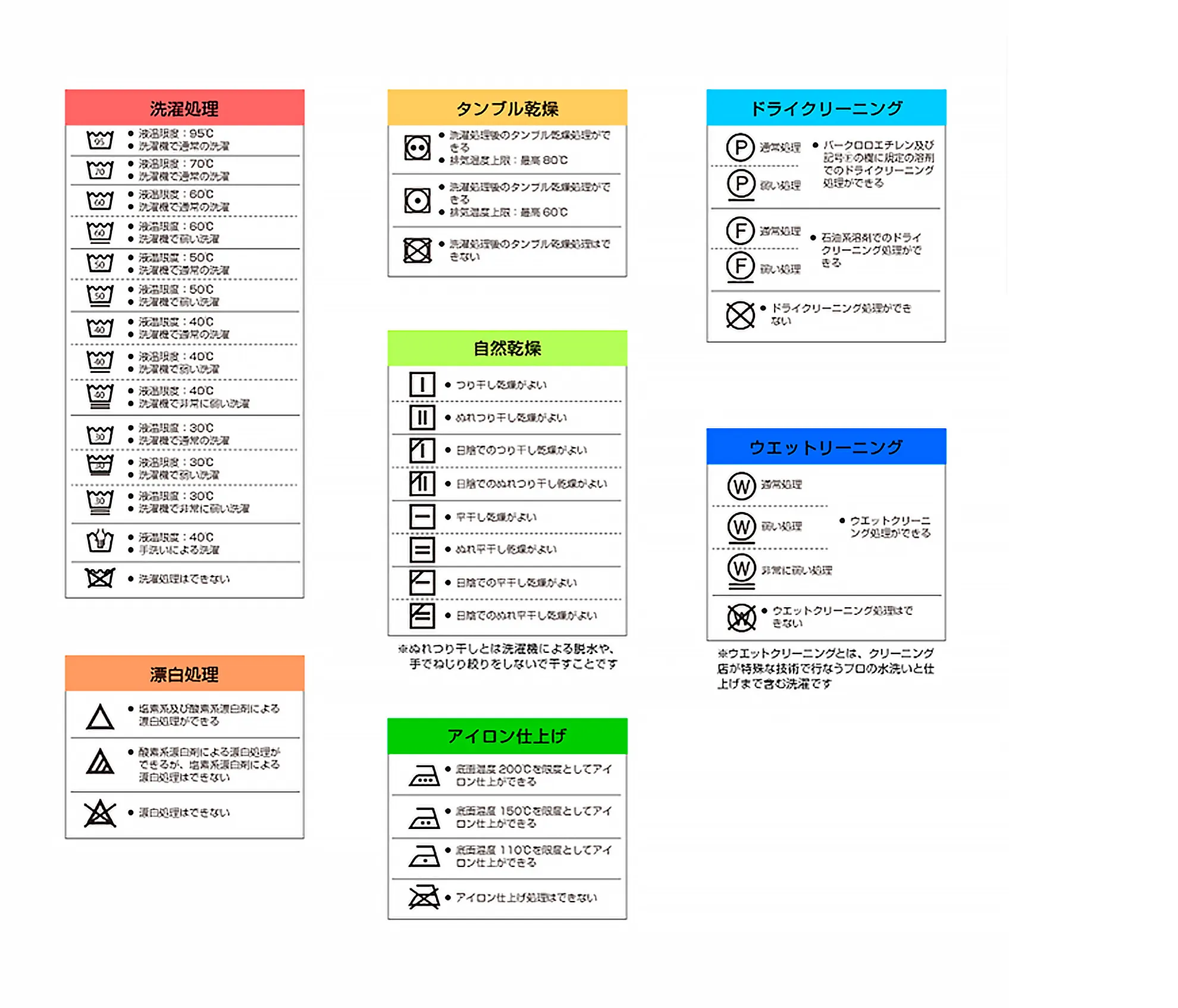

靴下の洗濯をする際は、必ず洗濯表示を確認してください。

通常、衣類には裏地部分にタグがついていますが、靴下は小さく購入時のタグなどについていることも多いため、洗濯に関する注意点をよく見ておきましょう。

洗濯表示の見方は、桶に水が入っている図柄は、水洗いができる素材です。数字は液温を表しています。

桶に水と手が描かれているものは、手洗いが可能。桶に「×」がついているものは水洗い不可のため、家庭での洗濯は禁止です。

その他、洗濯表示には漂白剤の使用や乾燥方法などについても書かれているため、よくチェックしてください。

洗濯表示については、下記記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

新しい洗濯表示の意味とは?記号の見方やポイントを解説

色物は分けて洗う

靴下は洗濯ネットに入れて洗いますが、何足か一緒に入れると色移りする恐れがあります。

色の濃いものと白色や淡い色の靴下は分けて洗いましょう。

2. 洗濯機での靴下の洗濯方法

まずは、洗濯機で靴下を洗う方法を見ていきましょう。

裏返してから洗濯ネットに入れたり、洗濯機のコース選択に気をつけたり、少しの工夫で靴下へのダメージを減らすことができます。

裏返してネットに入れる

洗濯機で洗う際は、靴下の型崩れを防ぐために洗濯ネットに入れます。

靴下は裏返して洗うことで、ホコリがつくのを避けられ、毛玉にもなりにくく、皮脂汚れなどを効率的に落とし、洗濯のダメージを軽減できます。

おしゃれ着コースや弱水流を使う

靴下はデリケートなため「おしゃれ着コース」や「手洗いモード」など、弱水流で優しく洗える設定にしましょう。

汚れやニオイがひどいときは、優しく揉み洗いをしたり、つけ置きしたりしてから洗濯機で洗ってください。

中性洗剤を使う

靴下を洗う際は、中性洗剤を使用しましょう。

アルカリ性の洗剤は洗浄力が高く、色あせや繊維の劣化の原因になります。

スポーツなどで泥汚れがついてしまった靴下は、アルカリ性の洗剤が適していることもありますが、シルクやウールの靴下には不向きです。

状況に合わせて使い分けてください。

乾燥機は避ける

乾燥機は高温になり、靴下の縮みや型崩れの原因になるため、できる限り使用を避けてください。

急いでいるときは少し湿った状態で取り出し、風通しのいい日陰で自然乾燥させましょう。

3. 手洗いでの靴下の洗濯方法

デリケートな素材でできた靴下や装飾品がついているものなど、丁寧に洗いたいときは手洗いがおすすめです。

ぬるま湯に中性洗剤を溶かす

洗面器やバケツに30〜40℃程度のぬるま湯を溜め、中性洗剤を入れてよく混ぜます。

優しく押し洗いする

手洗いの場合も靴下を裏返します。

ゴシゴシと強く擦ると、毛玉など生地が傷む原因になるため、優しく押し洗いをしてください。

洗剤が残らないようによくすすぐ

何度か水を入れ替えて、泡が出なくなるまでよくすすぎます。

履き口のゴム部分の劣化を防ぐため、絞らずに押し洗いと同じ動作を繰り返し、優しくすすぎます。

脱水の際も絞るとゴムが伸びてしまうため、きれいにすすげたら、軽く押して水気を切ってください。

4. 風通しのいい日陰にゴム口を上にして吊るし干し

靴下は直射日光を避け、風通しのいい日陰で干しましょう。

履き口のゴム部分を洗濯ばさみで挟んで干すと、型崩れやゴムの伸びを防ぐことができます。

洗濯物の水分は上から下に移動します。履き口を下にしてしまうとゴムの部分が最後まで乾かず、濡れた状態が続き劣化しやすくなります。

5. まとめ

ほとんどの靴下は洗濯機で洗うことが可能ですが、デリケートな素材でできたものもあるため、洗う前に必ず洗濯表示を確認しましょう。

洗濯機で洗える靴下でも、洗濯ネットは必須です。また、色移りを防ぐために濃色と淡色の靴下は分けて洗ってください。

手洗いの指示があるものや丁寧に洗いたい靴下は、優しく押し洗いをします。

靴下を乾かす際は、乾燥機の使用は避けましょう。型崩れや伸びを防ぐには、履き口を上にして風通しのいい日陰で干してください。

この記事でご紹介した内容は、家電製品に関連する一般的な情報をまとめたものであり、全てのメーカー、全ての製品に該当する内容ではございません。また、各メーカーや製品によって定められた取扱方法やメンテナンス方法と異なる対応をした場合は、安全性や品質保証を損なう可能性もございます。詳細はメーカーのサポートセンターにご相談していただくことを推奨いたします。

洗剤を“泡化”し投入する「泡フルウォッシュ」でガンコな汚れをキレイに!4つの液剤に対応した「カスタムタンク」、出し入れしやすい「ワイドオープン投入口」など使いやすさを考えたVPシリーズです。

AQUAのドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズが、機能をパワーアップ&さらに奥行きコンパクトに進化。大容量12kgモデルはオゾンと温風ミストで衣類をリフレッシュする「オゾンエアウォッシュ」を搭載。